末社:市戎神社(いちえびすじんじゃ)

祭神:蛭子神(ひるこのかみ)

えびす詣り…1月9日宵えびす、1月10日本えびす、1月11日のこり福

市戎祭…1月10日

現在、日前宮境内に御鎮座される市戎神社は、『旧記』(くき)に「日前宮芝原之東、祓池之西に之れ有り」と記されていますように、古くは境内の外にお祀りされていた「庭外社」でありました。

国造職代がわりに斎行される「七瀬の大祓」の際、この市戎神社で神事が執り行われたことから、特別な神社であったことが伺い知れます。

江戸時代、享保六年に境内に御遷座され日前宮末社と相成りました。

市戎の名の由来は、この社の近くで「市」が立ち非常に賑わったところからきており、市のえべっさん、市えびすと呼ばれるようになりました。

特に新内(あろち)からの崇敬が篤く、芸者衆はじめ、えべっさんの縁起にあやかりたい沢山の人々が「宝恵(ほえ)かご」に乗って参拝し、相当なにぎわいをみせていたと云われております。

新春を迎えるにあたり、えべっさんの御神徳があられますよう皆様方の家運隆昌、商売繁昌を御祈願いたしておりますので、どうぞお揃いでご参拝ください。

なお日前宮では、宵えびす、本えびす、のこり福の3日間、参道を深紅の市戎のぼりで鮮やかに彩り、夜遅くまで境内を開放しております。

福が授かる笹、幸せをかき集める熊手、幸運をすくい上げる箕、富の象徴である福俵など、大、小さまざまな縁起物をご用意しまして、皆様方のご参拝をお待ち申しております。

![]()

笹(ささ)

笹は竹の垂直に伸びる生命力の強さを象徴することから「長寿延命」をもたらすと云われております。

| 小(約90×50cm) | 2000円 |

| 中(約110×80cm) | 3000円 |

| 大(約130×100cm) | 5000円 |

| 特大(約160×120cm) | 8000円 |

熊手(くまで)

たくさんのかぎづめで福をかき集める熊手は「開運招福」のご利益があると云われております。

| 小 | 1000円 |

| 中 | 2000円 |

| 大 | 3000円 |

箕(み)

穀物を箕にたくさん取りそれをふるい分けることと掛けて、幸せをかき集めすくい取る縁起物でございます。

| 小 | 5000円 |

| 中 | 10000円 |

| 大 | 15000円 |

福俵(ふくだわら)

その昔、通貨の替わりともされた俵。積み上げられた俵は財産の象徴であったことから「商売繁昌」の福が舞い込むと云われております。

| 小 | 3000円 |

| 中 | 5000円 |

| 大 | 10000円 |

のし飴(東京・金太郎飴本店)

のしは「伸し」、「延し」とも書き、また「熨斗」(のし)とも掛けられたことから祝い事が先長に続くよう願いの込められた縁起の良い飴です。

| 200円/1本 |

![]()

えべっさん詣りの間、日前宮の境内はがらりと様変わりいたします。

中央参道から市戎神社までの両脇に深紅の市戎のぼりを掲げると、日頃の静寂な雰囲気は影を潜め、華やかに彩られたのぼりが整然とたなびく風景が参拝者を賑々しく魅了します。

崇敬の念深厚な皆様方には、御芳名を記しました「のぼり」を御奉納頂きまして、家運隆昌・商売繁盛の御祈念をされますようご案内申し上げます。

のぼり概略(タテ150cm×ヨコ45cm)

赤生地に白抜き文字で左下の枠が御芳名欄となります。ご芳名は墨書きで、文字は少なめの方が大きく書くことができます。(8文字前後まで)

掲揚期間

その年のえびす詣りより3年後のえびす詣りまで掲揚いたします。

申込方法

社務所までお越しください。お電話かFAXでも構いません。

![]()

左の写真は古神札焼納祭のワンシーンお焚き上げ浄暗の中、紅蓮(ぐれん)の炎が天高く燃え上がる。

毎年2月3日に節分祭・お焚き上げ祭(古神札焼納祭)が斎行されます。節分祭:午前9時斎行 古神札焼納祭:午後5時斎行

![]()

古神札焼納祭とは小正月に行われる「火祭り」のことで、お札やお守り、そして正月飾りなどを集めて神聖な火を以て 焼納する神事です。

当神宮では節分の日に行います。

古くは「左義長(さぎちょう)」とも呼ばれ、中国・後漢時代の明帝が道教と仏教の優劣をつけるため二つの経典を燃やしたところ、左にあった仏教の経典が残ったため「左の義、長ぜり」(左の方が優れている)といったことが起源を発する一因だと考えられています。

今日でも日本各地で行われているこの古神札焼納祭は、畿内から中国、四国地方では「どんと」「とんど」、中部地方では「どんどん焼き」とも呼ばれています。

「どんと」の神聖な火に当たり、更にその火で餅を焼いて食べるとその年の無病息災をあやかるといわれ、これらの灰や焼け残りには厄除けのご利益があると語り継がれてきているのです。

![]()

太古、当神宮が名草郡濱ノ宮(和歌山市毛見)より現在の地(和歌山市秋月)に遷座された日を祝うお祭りです。

途絶えること無く奉祀されてきた御鎮座祭は当神宮において最も古い神事のひとつです。

![]()

夏越しの大祓(なごしのおおはらい)とは、人々が日々生活している間に、知らず識らずのうちに 妖気(あしきけ)に触れ犯している罪や穢(道徳的な)を祓い清め、 心身を清々しくして種々と厄災(わざわい)が起る原因を取り除き、 清らかな生命を保ち、幸福と繁栄を迎える為人形(紙で人を型取ったもの) に罪穢を転嫁して祓い清める神事です。

大祓をして生命の根源に立ち返り清々しい心身で夏に向いましょう。

形は家族の姓名・年齢を記し、息を三度吹きかけ身を撫でて罪穢を移し日前宮に納めて下さい。

日前宮では大祓式を執り行ない皆様の無病息災をお祈り申し上げます。

夏越しの大祓と人形(ひとがた)

大祓式は6月30日(木)夕刻より斎行

| 300円のお志し |

![]()

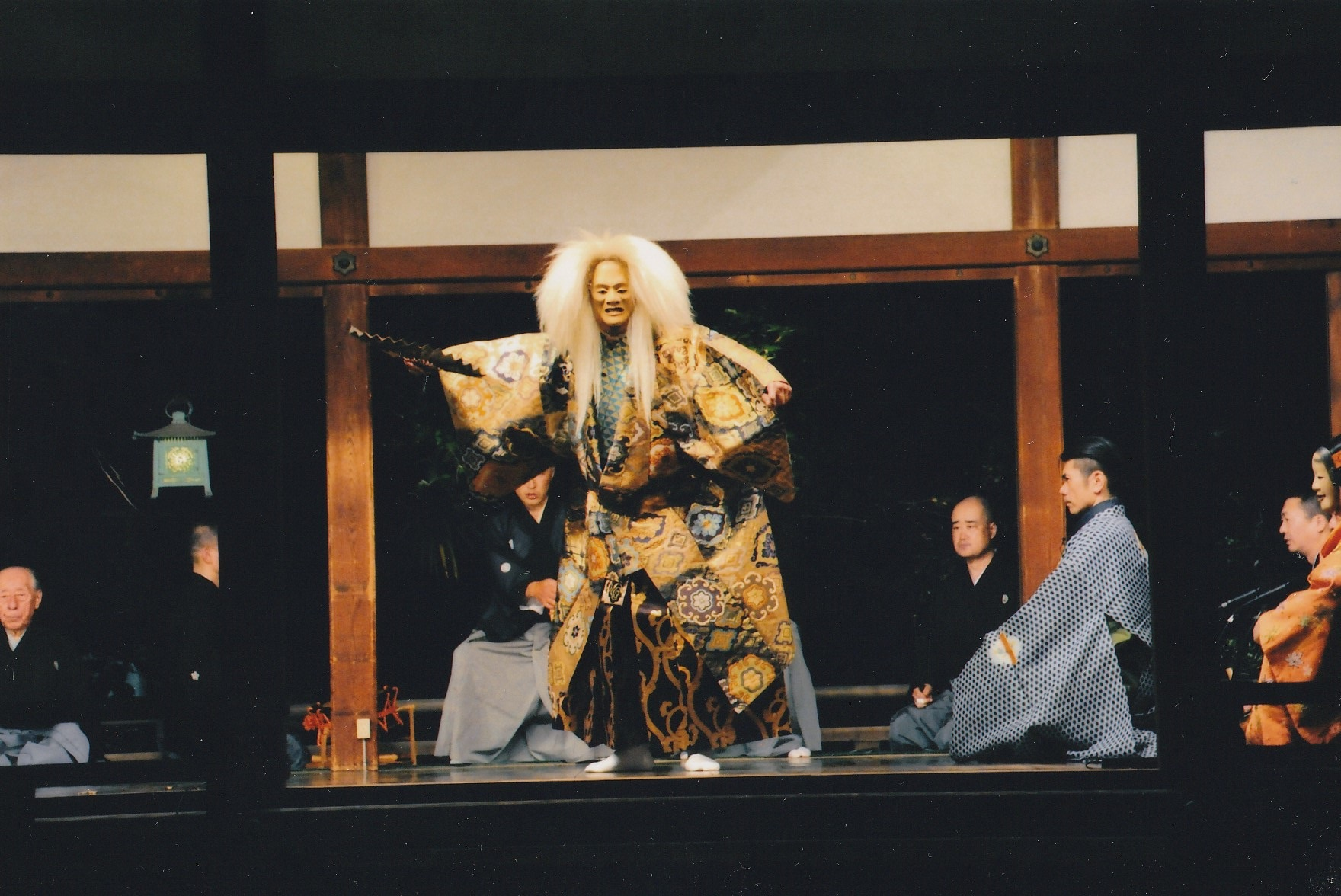

毎年7月26日夕刻より開催される「日前宮薪能」。※令和6年の第45回は4月8日開催です。

紀州の夏の風物詩として定着しつつある当能は、通常、祭事や御祈祷を斎行する神楽殿を開放し、夏祭に奉納される「神事能」です。

薪を組んだかがりに忌み火を灯し、幽玄な空間の下、宵闇に繰り広げられる「静」と「動」のクライマックスは観衆を魅了し、神人一体の世界へといざなってくれます。

![]()

左の写真は例大祭のワンシーン 献饌(けんせん)

お米、お酒、お餅をはじめ、海の幸、山の幸などが11台の三方(器)に盛られ、神官の手から手へと一台ずつ運ばれます。

毎年9月26日に日前神宮・國懸神宮例大祭が斎行されます。

日前神宮例大祭 午前10時斎行

國懸神宮例大祭 午前11時斎行

![]()

例大祭とはその神社の御祭神ゆかりの日を選んで決められたお祭りで、年中行事の中でも最も重要な祭儀となります。

日前宮では9月26日がその日に当たり、2600年来受け継がれている伝統のお祭りです。

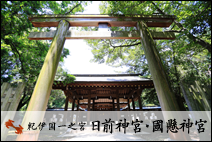

日前宮(にちぜんぐう)は正式には日前神宮(ひのくまじんぐう)、國懸神宮(くにかかすじんぐう)、二社の総称のことで、創建以来一度も離れることなく同一境内に祀られています。

創建は神武天皇二年(約2600年前)とわが国でも最も古い神社のひとつであり、始めは名草郡毛見郷濱の宮に鎮座され、垂仁天皇十六年(約2000年前)に現在の和歌山市秋月の地に遷り今に至ります。

御祭神は両宮とも太陽神・天照大神で、その御名が日前大神、國懸大神としてお祀りされており、太陽の恩恵を生きとし生ける凡てのものに与え、人々の縁を結び、生活の基本をお守りいただくというご神徳が広く信仰されています。

例大祭では両宮の大神様ゆかりの日をお祝いし、日々のご神徳に感謝申し上げるとともにこれより先の人々の平和、国家安泰、五穀豊穣を祈念いたします。